戦国史上に残る戦国武将同士の一騎打ち

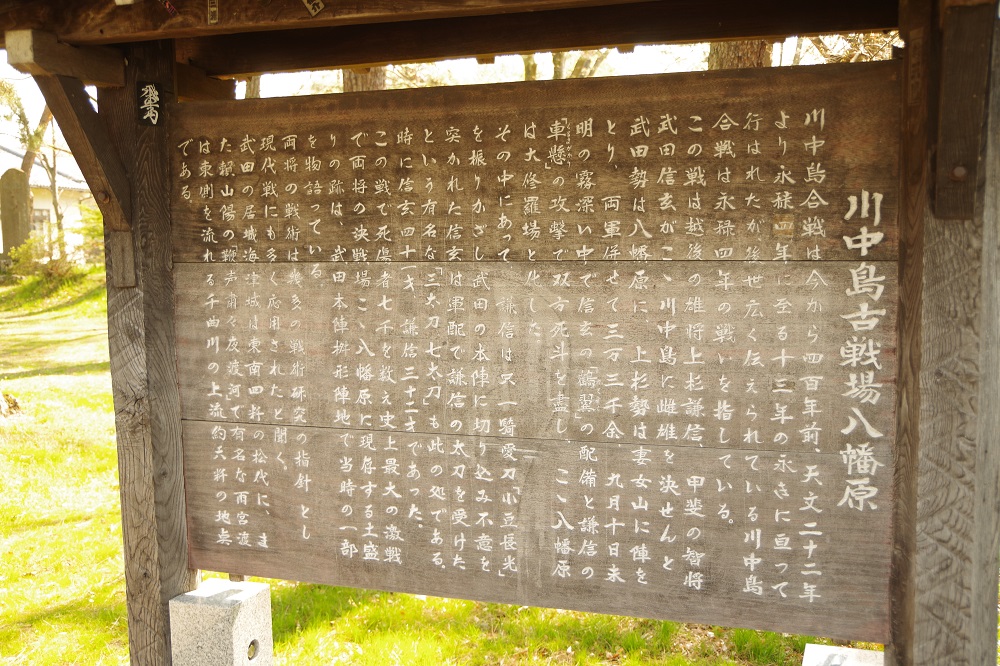

関ヶ原の戦いや長篠の戦いなど、大名の主力同士の野戦は合戦の花であり醍醐味を感じますが、実際は、戦国の戦の多くが城攻めだったり調略などによる謀略戦が多かったようです。主力同士がぶつかり合えば、勝っても負けても自軍に甚大な影響が出ることが分かっているので、行うときは雌雄を決するときが多かったようです。そのような、戦国大名の主力同士がぶつかり合った野戦で有名な戦のひとつが川中島の戦いです。

応仁の乱後、室町幕府の権力が失墜し、各地の守護大名や戦国大名が各所で名を連ねて以降、各々で領地を拡大するために各地で争いや戦が起こる戦国時代となりました。林立した多くの戦国武将も、弱肉強食で淘汰され、多くの地や国を領土とする戦国大名に集約されていきました。その中で、越後(新潟県)の上杉謙信と、甲斐(山梨県)の武田信玄が、北信濃の地を巡りぶつかり合ったのが、川中島の戦いです。

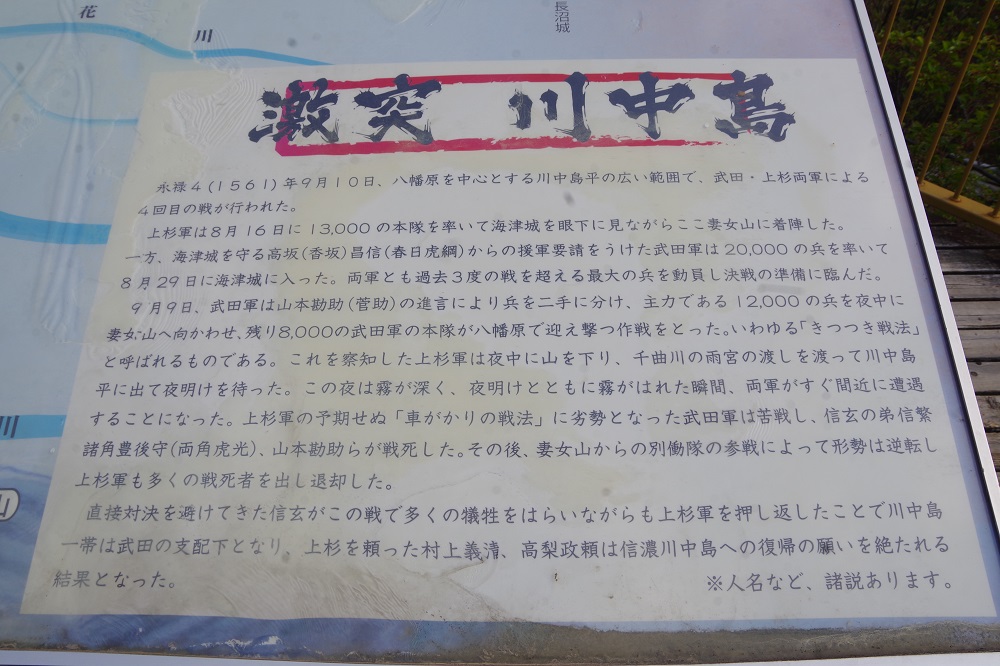

゛勇者、敵を知る“とういことでしょうか、同地において1553年に両軍が相対峙したものの大きな合戦は起こらず、1555年にも、そして1557年にも対峙しましたが、小競り合いのみ行われ両軍とも引き上げていきました。そして各地の勢力図が名だたる戦国武将に限られ始めてきた1561年に、いよいよ両軍の主力が川中島で激突することになりました。

同年8月、上杉謙信が善光寺に到着。兵18000人のうち5000人を残して、13000人の上杉郡は川中島の南にある妻女山に陣取ります。

海津城城主の高坂昌信より謙信出陣の報を受けた武田信玄も兵20000人を率いて甲府を出発。

その後、信玄は川中島の東にある茶臼山に陣取ったとか、北側の塩崎城に入ったなど、諸説あります。

その後、両軍の膠着状態が続いたため、信玄は海津城に入城。

そして9が9日、信玄の軍師である山本勘助の立案による啄木鳥戦法なる挟撃作成を行うべく、高坂昌信と馬場信房の別動隊12000人が妻女山に向かい、信玄本隊8000人は八幡平に布陣しました。

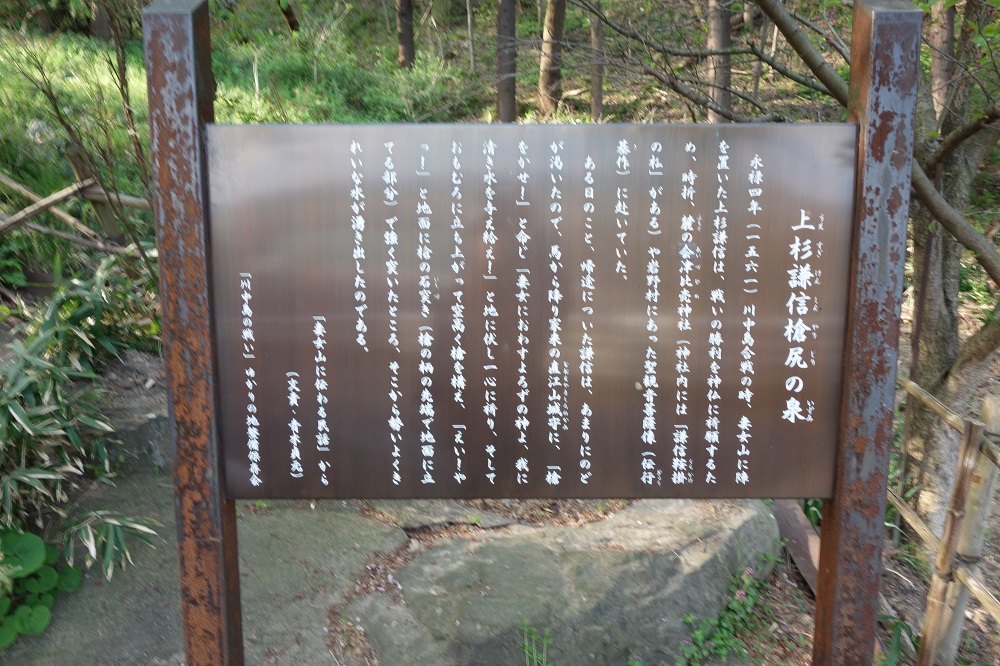

海津城からの煙がいつもより多いことに気が付いた謙信は挟撃を察知し、物音をたてずに妻女山を下山、千曲川も渡河し信玄の本陣に向かいました。

実は、千曲川を渡河されたという場所は妻女山より西に約3kmほど行った場所で、そこから武田信玄の本陣までは渡河後、改めて東に11kmもあり、かなり慎重を要しながらも、結構な距離を夜間に移動していたことが考えられます。

午前8時ごろ、千曲川の霧が晴れると、武田軍の眼前に上杉軍の本隊が現れました。

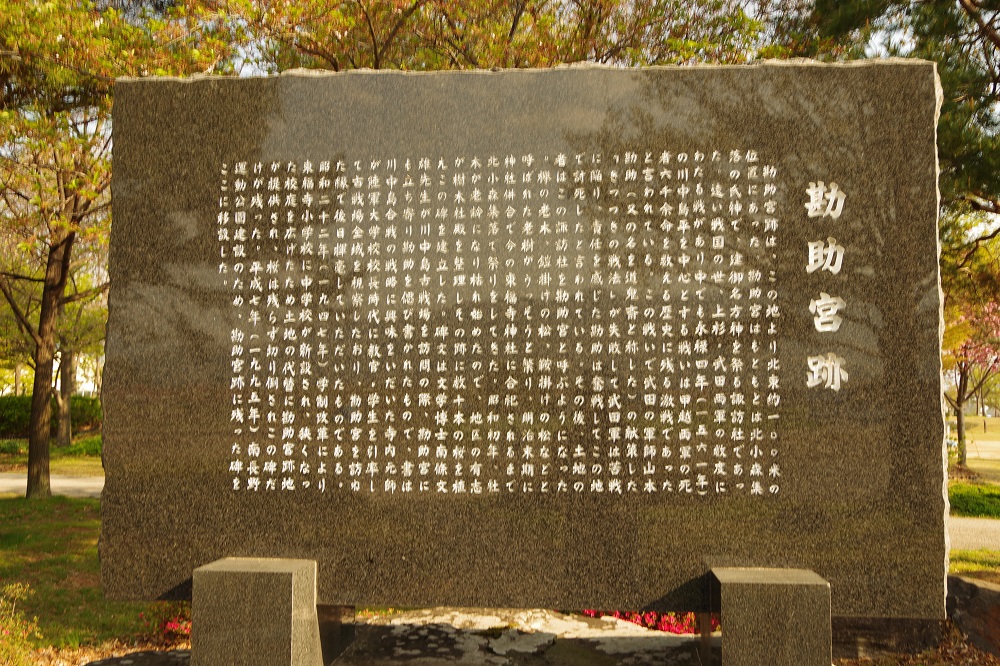

上杉謙信軍の怒涛の攻撃に防戦一方となった虚を突かれた武田信玄本隊は、山本勘助や信玄の弟の武田信繁など名だたる将が討ち死に。

突撃した上杉謙信が武田信玄本陣に突入し、武田信玄に向けて太刀を振り下げたといわれる逸話は有名です。

謙信の太刀を信玄が軍配で受けたとされる、三太刀七太刀の跡の碑も川中島古戦場内にあります。

午前10時頃に妻女山より駆け下りてきた武田軍の別動隊が戦場に到着。結果、挟撃された形となった上杉軍は形勢が逆転し、上杉謙信は兵を引き上げ善光寺に戻り、その後、本国へと帰還しました。

両軍の死者は、武田軍が4000余、上杉軍が3000余と、両軍合わせて7000余という、非常に大きな損害を両軍が出した戦いでした。武田信玄はこの戦いで山本勘助や武田信繁といった将を失い、上杉謙信としては、結果、同地は武田軍が支配することとなり、両軍ともに明確な勝敗を付けづらい戦いでもありました。

既に450年余も経った現代では、その時の様子を使えるものも数少なく、なかなかそのような大きな戦いがこの地であったことが想像し辛いです。

現地にツーリングに行って、感じたことは、上杉謙信や武田信玄よりも、山本勘助に関する史跡が多いということです。実在の人物か、まだ不明な点も多いですが、知名度の高い人物で、この地で没したということで、古くから祀られているのかもしれません。

戦場の周囲は開発も進み、風情は失われていますが、450年前にこの地で上杉謙信と武田信玄が対決したことを思うだに、とても感慨深く感じられ、また、川中島古戦場がしっかりと保存されて見られため、比較的、訪ねやすい戦場跡だな、と感じました。

コメント