武田四天王 それぞれの散り様

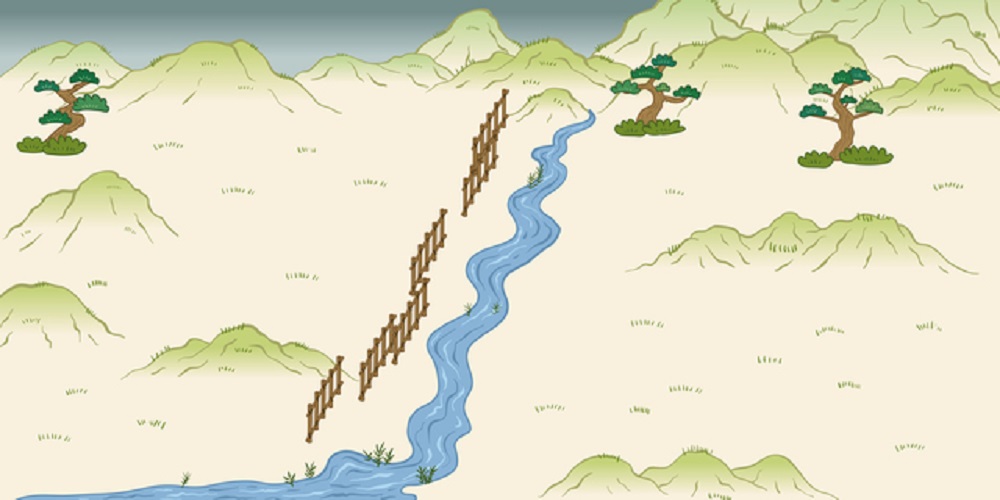

1575年、武田勝頼軍1万2千人と織田信長・徳川家康連合軍3万5千人が戦った長篠設楽原の戦い。織田徳川軍が馬を防ぐ柵を建て、そこから鉄砲を三段撃ちの分業で連射して武田の騎馬隊を壊滅させたとされ、鉄砲により戦術の歴史を変えた戦いとも言われています。

長篠の戦いは、長篠城主の奥平貞昌が武田氏を離反し、徳川氏についたことで武田軍が同城に進撃(岡崎城内通事件の説もあり)したことが始まりです。

長篠兵城500人に対し、1万5千人の武田軍が城を包囲しました。

徳川家康に救援要請をしに行った鳥居強右衛門は帰路、武田軍に捕まり、「援軍が来ない」と味方に言えば助けようと勝頼に言われた所、逆に城に向かって「援軍はすぐ来る」と叫び磔にされました。これにより場内の士気の上がった長篠城は、戦が終わるまで落城しませんでした。

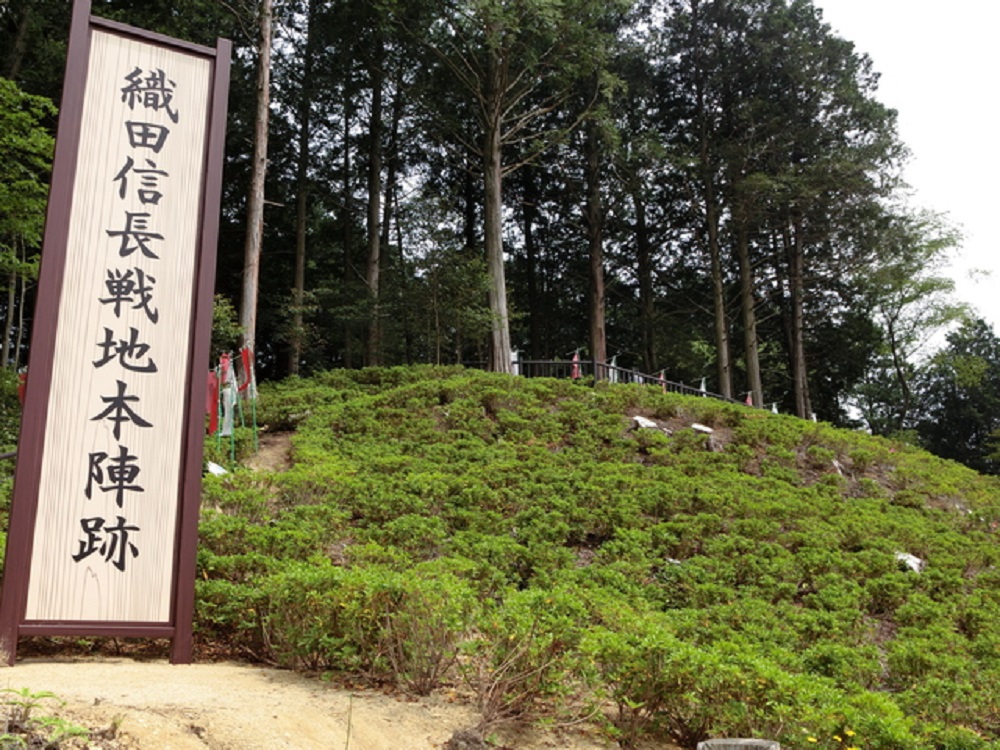

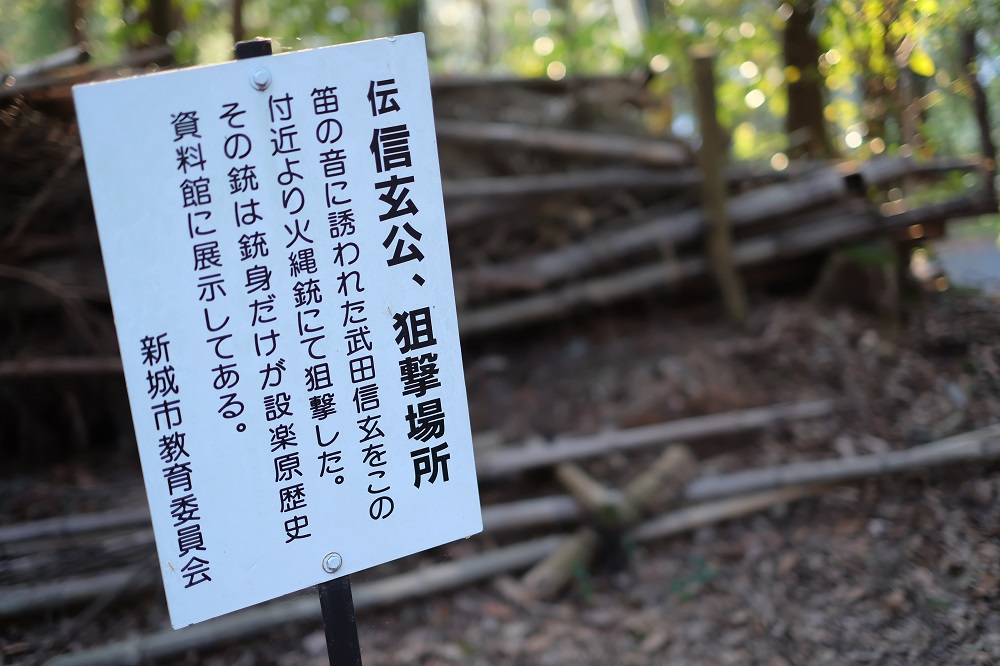

さて、長篠城から数キロ離れた、主戦場となった設楽原を訪ねてみると、戦場も両軍の間にあった連呉川も思ったよりもこじんまりとしていました。

もちろん450年前とは様相は違いますし、同戦の詳細については専門家が検証しているので割愛致しますが、命中率が悪く撃つのに時間がかかる火縄銃における三段撃ちについては、現在は否定されています。

但し、織田徳川軍が多くの鉄砲隊を馬防柵の手前に配置していたのは確からしいです。その鉄砲隊が、突撃してくる戦国最強の騎馬隊に対抗出来たのは、約2kmにも渡り三重に作られたこの馬防柵もあったからこそ、と復元された柵を見て思いました。

この大掛かりな柵を材料調達も含め戦闘前の短時間に作れたのは、長篠城に籠城用の鉄砲や大筒まで配備していたぐらいの徹底した準備ぶりからして、家康が長篠城を調略した時点で武田軍との同地での戦いを想定して準備していたからに違いないと思いました。

実際には、柵の手前に深い堀があったとされ、まさに、陣中城のごとく鉄壁な守りに特化した陣容と思われます。このような柵が何層もあったとは…。この陣を見た、馬場信春や山県昌景、内藤昌豊が撤退しようと提言したのは納得します。

そんな馬防柵の手前に深い堀も掘られてい、てまるで城のお堀のような所に、隠れていて敵兵分かり辛かったとはいえ百戦錬磨の武田軍が自軍の三倍もの敵に迂回もせずに、何故わざわざ正面攻撃を行ったのか。

城攻めと考えれば兵力差は逆であって然りとも考えられるぐらいであり、若いとはいえ高天神城や明知城を攻略した勝頼が攻城の難しさを知らない訳がないですし、若さの奢りとも言われますが、武田家の頭領としてそんな事が分からない愚将でもなかったはずです。そもそもそれ以前に、何故にそんな馬防柵をみすみす作らせてしまったのでしょうか…

ここからは私見ではありますが、馬防柵の造作も敵兵数も、以前に掲載した三増峠の戦いから鑑みるだに、諜報に優れていている武田軍が見過ごすはずが無いはずのに、何故、正面から突入したのか。それには情報が曲解されたのか、意図的に違う情報を勝頼の耳元に流されたのではないかと、個人的には想像致します。

例えば、戦になれば織田徳川軍の誰かが寝返る、とか、馬防柵自体は簡易で騎馬隊の突入で簡単に倒せる、とか。

生憎、当初、勝頼の本陣は設楽原から遠かったようですし、でなければ、城攻めのような戦に鶴翼の陣で挑むのは不可思議です。また、鳥居強右衛門により士気が上がった長篠城を落とさず背後に置いて主戦場に出たのも不思議です。

多分、戦場に立った時点で武田四天王と言われる馬場信春や山県昌景、内藤昌豊は「これは無理だ」と再認識したのだと思います。実際、それまで70回以上の戦に出てかすり傷ひとつ負わなかった事から”不死身の鬼美濃”と恐れられた馬場信春は、突撃後、早くも撤退戦を考え部隊を温存したものと思われます。

それでも左翼の赤備えの山県軍は柵の無い南端を攻め、内藤軍は一段目の柵を倒し、三倍もの敵に八時間も戦い抜いたのはさすがは武田軍。しかし、後詰めもない中で多勢に無勢。山県昌景は銃弾に倒れ、内藤や甘利、真田兄弟も討死にしました。

勝頼が撤退を決めた後、織田徳川軍が追撃し始めるも勝頼が撤退するのを見届けた馬場信春は転針し、織田徳川軍に立ち向かい殿を務め戦場に散りました。同戦場にはそんな武田武将の墓が馬防柵の近くに点在して残っていて、寂しさと虚しさを感じざるを得ないです。

対上杉として本領に残っていた武田四天王の一人の高坂虎綱の機転により本国に無事戻った勝頼。但し、多くの兵、家臣を失った代償は大きいものでした。

1578年、高坂虎綱が病気で亡くなり、1581年に自城の高天神城が徳川家康に攻められた際には援軍を送る力も無く城兵を見殺しに。それにより勝頼の威信は失墜し上杉家後継の御館の乱での不義理で北条とも決別した事もあり、1582年、臣下の裏切りにより勝頼は甲州の天目山で討ち死にし武田家は滅亡しました。享年37歳。織田信長の元に送られた勝頼の首を見て信長は、首を足蹴にしたとか、運が尽きて哀れと嘆いたとか伝わりますが、その三カ月後、信長は家臣の明智光秀に裏切られ本能寺で横死しました。

尚、武田軍の諜報機関と繋がっていて、長篠の戦いにも参加した曽根昌世は、勝頼の死後、即、徳川家に出奔。また、武田二十四将の一人穴山信君は、長篠の戦いでは積極的に参戦せず戦場を離脱し、後年、武田家を離脱し徳川家康傘下に就きました。しかし、本能寺の変で落武者狩りを受け死亡しました。ちなみに、勝頼が武田家の家督を継ぐ以前、武田信玄の嫡男の義信が信玄に対して謀反を起こそうとした義信事件があり、その際に曽根昌世は子を、穴山梅君は弟を亡くしています。

いろいろ夢想をすると切りがないですが、武田信玄の名言が思い出されます。

『人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり』

カリスマ経営者の後を継いだ若い子息のように、まだ、人脈や人望、人を見る目が構築されてない中での社運を賭けた戦いはリスクを伴います。例えれば昨今の日本のメーカーの国内市場からグローバル化への急な対応のように、勝頼もその狭間で時代の流れに翻弄された一人だったのかもしれないです。

コメント