おぼろなる月のほのかに 雲かすみ晴て行くへの西の山の端 (武田勝頼辞世の句)

長篠の戦いで敗北したものの、その後、武田氏最大版図を築いた武田勝頼。しかし、織田・徳川・北条らの総攻撃に対し、固い結束で知られていた武田家臣が続々と離反。最後は50名の家臣と武田家ゆかりの地に向かうも辿り着くことができず自害しました。

1573年に織田信長が最も恐れた武田信玄が死去後、跡目を継いだ武田勝頼。織田・徳川の領地に積極的に攻め入り、1574年には遠江国の高天神城を陥落させ、東遠江を制圧しました。しかし、翌1575年に長篠の戦いで、馬場信春や山県昌景など武田四天王ら重鎮たちの退却の進言を選択せずに決戦を行うも敗北。信春や昌景など多くの武将を失いました。

その後、足利義昭の呼び掛けもあり、織田信長と対峙するために、北条氏、上杉氏、毛利氏などと同盟を組むものの、上杉謙信死後に起こった上杉氏の家督の争いで、北条氏が推す上杉景虎を勝頼が明確に支援しなかったことにより北条氏との同盟は破綻。逆に北条氏は徳川家康と同盟を結んだことにより、武田氏は南からは北条・徳川軍に、東からは織田軍にと挟撃されることとなりました。

そして、1582年に織田軍・徳川軍・北条軍らによる四方からの総攻撃が始まると各武将らは勝頼を裏切り、勝頼は山梨県大月市にある武田二十四将の小山田信茂の岩殿城へ退却しようとするも、信頼していた信茂にも裏切られ、勝頼は武田氏ゆかりの天目山棲雲寺へと向かいました。

しかしその途中で織田家武将の滝川一益の追っ手に阻まれ、勝頼家臣の土屋昌恒が片手千人斬りと語られるほどの奮戦を見せるも多勢に無勢、勝頼は継室の北条夫人や子の信勝とともに自害しました。

享年37歳。夫人は享年19歳、信勝は享年16歳でした。

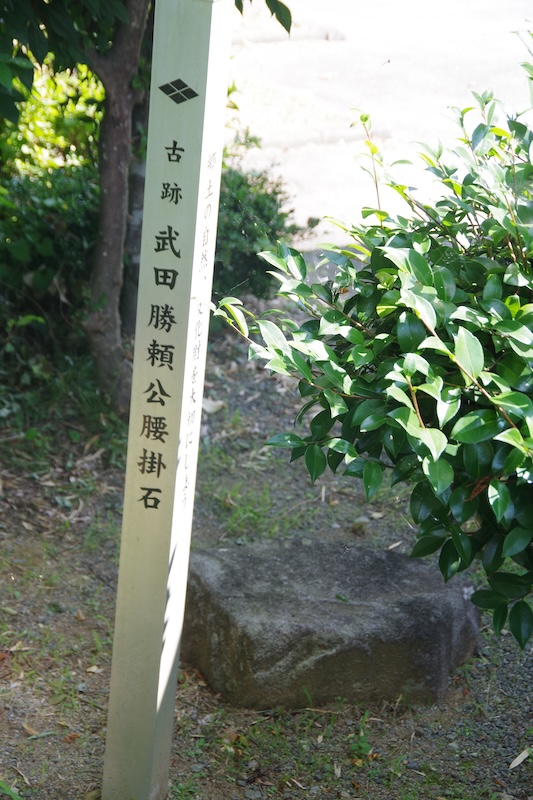

るために座った石)。

放置されていた勝頼、北条夫人、信勝の三体の亡骸を地元の人が葬ったとされる場所。

最後まで勝頼に侍従した侍女を含む家臣約50名もこの地で果てました。

これにより武田宗家は滅びました。戦後、頼ってきた勝頼を裏切った小山田信茂は不忠臣者として織田家によって処刑され、最後まで勝頼を守り討死にした土屋昌恒は忠臣として今もなお語り継がれています。

なお、勝頼が自害したわずか約三カ月後に本能寺の変が起こり、織田信長は同寺で自害しました。ちなみに、武田宗家は滅んだものの、信玄の五男や七男などの血筋は徳川家や上杉家らに仕え、現在もその血脈は続いています。

周辺の見どころ

コメント